中国古时传说中的神兽-獬豸

獬豸(拼音:xiè zhì),中国古时传说中的神兽,外观似羊(或说似鹿),头顶正中有长独角,有短尾,尾巴像蜗牛,羊蹄。

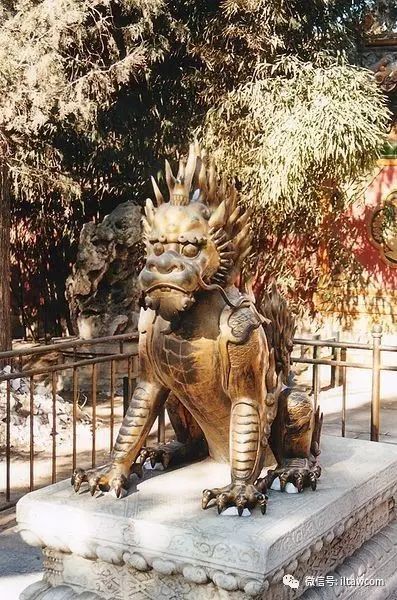

故宫獬豸雕像

喜欢居住在水边,性情忠贞,若见二人相斗,它就会以角撞不对的一方;见二人争吵则会去咬理亏者,因其与生俱有辨别是非,公正不阿的本能,所以自古视为法兽。

有些中国人选择其形象的工艺品做为陪葬品,因为其代表了浩然正气。

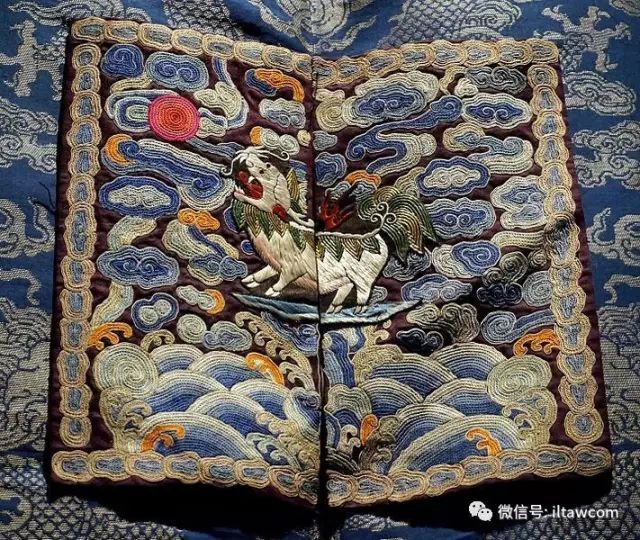

清御史补子上的獬豸

另外很多司法人员也喜欢佩带獬豸形象的饰品,中华人民共和国法官的法槌上就有獬豸图案。位于北京的法律出版社的标志即为獬豸。

法院门前的獬豸

法律的“法”字在古文中写做“灋”(两字都读做“法”),前后两个法字比较之下所省略的那个部分,也就是“廌”(读音:至),在古代与“獬豸”的“豸”是通用字,古时“獬豸”也叫“獬廌”,“解廌”。

中国古代人对于法治的观念便是藉獬豸阐述的。

古代文献和应用

《说文解字》:“廌,解廌,兽也,似牛,一角,古者诉讼,令触不直者。”獬豸、解廌的原意即用角抵。中国古代法官戴的帽子称‘獬豸冠’。

汉朝杨孚《异物志》中描述其为:“性别曲直。见人斗,触不直者。闻人争,咋不正者。”獬豸乐于主持正义的性格随着历史演进而越来越鲜活,最终獬豸遂成为代表正义的祥兽。

《续汉书?舆服志下》:‘或谓之獬豸冠。獬豸神羊,能别曲直,楚王尝获之,故以为……冠。’

《述异记》:‘獬豸者,一角之羊也。性知人罪。皋陶治狱,其罪疑者,令羊触之。’

陈元龙《格致镜原》引《神异经》︰‘东北有荒中有兽如羊,一角,毛青,四足,性忠直,见人斗则触不直,闻人论咋不正,名曰獬豸,一名法兽。故立狱皆东北,依所在也。’又名解廌。

《后汉书 舆服志下》︰‘法冠……或谓之獬豸冠。獬豸神羊,能别曲直,楚王尝获之,故以为冠。’獬豸,成了中国法律的象征。

清朝都御史用獬豸为补服,其职责为查辖官员。

苏轼《艾子杂说》:齐宣王问艾子曰:“吾闻古有獬豸,何物也?”艾子对曰:“尧之时,有神兽曰獬豸,处廷中,辨群臣之邪僻者,触而食之。”艾子对已,复进曰:“使今有此兽,料不乞食矣。”

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅141266

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅121517

- 物种通用数据 | 阅20656

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅17607

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅14523

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14028

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11381

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11176

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅10881

- “两山”理念提出15周年 | 南山国家公园:探索南方丘陵山地自然保护新模式 | 阅9821

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn