新时代,自然保护地科普馆“空中看”的数字化

进入21世纪,数字技术几乎涵盖了生活的方方面面。多媒体技术、人机交互技术、虚拟现实技术、增强现实技术等新时代互联网技术正在深刻影响并改变着我们的生活方式。

伴随着这些科技的发展,科普的内涵也发生了革命性变化,由手工走向自动化,由单向传播走向双向互动,由单一注重技术知识的普及转为科学与人文交互融合。

1、5G时代

早在2018年底,国家就明确了“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。2020年3月,国家再次提出,“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。5G时代悄然来临。

“4G改变生活,5G改变社会”已成共识,业内人士指出“5G的一个关键特点,就是移动网络将支持不同范围终端用户的各种通信需求,最终构建一个万物互联的智能世界,提供给用户更加人性化的服务和更加便捷的生活。”

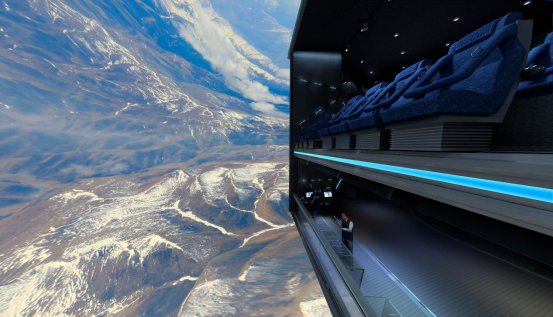

▲ 飞跃地质公园

2、自然保护地科普

自然保护地科普是我国自然保护地体系的重要功能之一,让人对资源环境、景观、历史的理解更加深刻、丰富;并通过影响游客的知识重组和行为意图,帮助达到自然保护地可持续发展和自然资源有效保护的双赢目标。

国家林业和草原局、科技部日前联合印发的《关于加强林业和草原科普工作的意见》中提出:“开展国家林草科普基地建设工作,推进各类自然保护地科普场馆建设,大力推进网络展馆、虚拟场馆和科普场馆数字化服务平台、移动科普场馆及网络直播平台建设。”

我们不难发现,随着5G时代的到来,数字化科普馆的建设已经迫在眉睫。

▲ 万物生长

3、数字化科普馆的作用

今天,口袋影院、口袋商城、口袋医疗等各种类别的移动终端应用迎合了我们对生活便捷、高效、品质化的追求,我们不禁想到如何把蕴藏着丰富的自然资源的自然保护地也收到口袋中,成为私人的文化厅和知识学堂。

对于自然保护地而言,数字化科普馆的建设将促进自然保护地的进一步发展,笔者认为这种促进作用具体表现在以下几方面:

3.1密切自然保护地与游客的沟通

数字化科普馆建设过程中开设官方网站、新浪微博、微信公众号、短视频、网络直播等平台,在宣传自然保护地最新动向、科普自然资源的同时也征集大众的意见与建议,并以此作为调整自然保护地科普的强有力的依据。使得自然保护地科普工作更加完善,更符合大众的需求。

▲ 魔幻互动沙池

3.2弥补自然保护地展示的不足和缺憾

目前,自然保护地的功能分区已然明确有了规定,自然资源部国家林业和草原局2020年下发的《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》中提出,自然保护地的功能分区应主要分为核心保护区和一般控制区。

显然,核心保护区就是不对外开放、强力保护的区域。那么这部分区域的自然资源就只能不被为人知。

数字化科普馆利用数字化技术可以将所有自然资源进行数字化采集之后在网络平台上以不同形式生动地展示(如360°沉浸式漫游展示),不仅可以将所有自然资源公之于众,让观众更加深刻直观的了解到现在自然资源的保护状态,激发观众的保护欲望。还可以弥补自然保护地由于生态保护而导致一些自然资源之间固有联系的淡化,并且可以更好的以数字化的方式永久、完善地保存藏品的信息。

3.3完善自然保护地自然教育的功能

数字化科普馆的建设,会进一步加强科普馆对3D、AR/VR、全息影像、超高清视频等前沿技术的融合和应用。5G时代的来临也正好为此类应用提供了技术支持。观众可以通过VR漫游穿越时空,或亲临恐龙密布,高树林立的远古爬行动物时代;或穿越地层,见证地球沧海桑田的前世今生;或于火山,踏岩浆而行;或于雪山之巅,见证极寒之境;群览地球的自然奥秘……这种5G+AR/VR 的技术让地球历史和自然资源得到了还原,打破空间与时间限制的观展方式,刷新了观众对文化体验的认知,突破了物理边界,让观众发觉自然资源不再是冰冷的陈列,而是一个个活的故事,给观众带来更生动、新颖的沉浸式观展体验,从而促进人类对自然资源、生态环境的保护欲。

因此,数字化科普馆的非实体展示环境,通过各种载体和传播模式,为观众提供了触手可及的终身学习体验;丰富的展示形式,寓教于乐,让每一类人群都能在乐趣中学习;具有深层次的教育信息资源,提高观众的自然保护意识。

▲ 飞行球幕

4、自然保护地科普馆“空中看”的数字化

北京一彩针对数字化科普馆建设的有效解决方案,提出自然保护地“空中看”系列数字体验产品。这一些列产品可以有效解决自然保护地数字化发展的难题。具体体现在以下几个方面。

4.1立体沉浸式体验

立体沉浸式是指给观众身临其境般的真实的临场体验,包括感官体验与认知体验。“空中看”系列数字体验产品融合了虚拟展示技术,即利用仿真环境使参观者有身临其境的感觉,360度无死角、细致入微的观察到自然资源的每一个细节;并且可以与展览工作人员或者其他参观者进行交流、互动。

▲ 湖北恩施“空中看”系列

4.2高清图像视觉设计

自然保护地科普馆想要全面提升受众的参观体验,让参观者与科普馆进行深层次的互动,必须具备高质量的互动多媒体以及高清视频展示技术。

“空中看”系列数字体验产品深入自然保护地各个区域,将每一个细节完整并且高清地拍摄下来展示在科普馆中。有一些图片更是采用了十亿像素的超高分辨率图像捕捉技术精心拍摄而成,参观者可以放大到肉眼所观察不到的各种细节,在经过后期处理形成“空中看”数字化产品。让人们享受前所未有的视觉盛宴。

▲ 甘肃张掖“空中看”系列

4.3多感官设计

“多感官设计”是指研究人类多种感官的生理特征,针对不同感官的接收特点进行设计的理念。人类的感官分为视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉五大系统。人的感官受到刺激之后会产生感觉,感觉转化为个人体验。

“空中看”系列数字体验产品站在受众的角度,以受众为出发点,研究数字化的展览方式在向受众传达信息的同时他们自身感觉和体验的变化以及接受的程度,通过利用场景布局展示设计,声光电效果等,给受众提供一种生动且直观的参观体验,这样不仅延长了受众对于展品的记忆时间,更能以一种更有趣味性的方式起到教育的功效。

▲ 甘肃张掖“空中看”系列

总之,新时代下,自然保护地应抓住时代赋予的机遇,不忘科普馆的本质特征,加快科普馆数字化建设步伐,不断提高科普质量和数字化水平,为提高我国公民科学素质作出更大贡献。

参考文献:

1、蔡文东. 5G时代推进中国科技馆信息化建设的思考. 学会. 2020, 1: 60-64.

2、耿雷. 5G技术及其在博物馆的应用前景. 媒体技术. 2019, 14: 25-26.

3、李云, 冯甦中. 多媒体数字内容在科普展示中的应用研究软件. 2012, (10): 150-153.

4、沈林兴,刘英. 数字科普是数字化时代科普的主流. 科普研究. 2011, (2): 66-70.

5、王桂丹,胡久常,郭敏瑞,吴佳林,马龙. 数字科普馆建设对防震减灾科普宣传的启示——以海南省地震局防震减灾数字科普馆为例. 国际地震动态. 2019, 4: 20-24.

6、谢思思. 新媒体视野下的虚拟博物馆研究. 南京艺术学院. 2014.

7、薛红玉, 刘茜. 浅谈数字媒体技术在科普内容创作中的应用. 传媒业态. 2019, 11: 109-102.

8、周继洋. 5G时代的智慧博物馆建设. 创新应用. 2019: 54-57.

本文编辑:北京一彩解说研究工作室

文章来源:转自公众号“北京一彩PURESPACE”

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅141145

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅121426

- 物种通用数据 | 阅20538

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅17525

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅14466

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅13973

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11269

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11119

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅10831

- “两山”理念提出15周年 | 南山国家公园:探索南方丘陵山地自然保护新模式 | 阅9763

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn