世界候鸟日|鸟会遛人,巢会隐身?大自然还有多少惊喜是我们不知道的

大自然充满神奇,尚有许多我们未揭开的奥秘。2021年,一种名叫黑尾塍(chéng)鹬(yù)的候鸟在我国被发现了一个新亚种,并以发现地渤海湾对其命名。

候鸟的迁徙充满了未知和神秘,今天是世界候鸟日,让我们跟随朱冰润博士(黑尾塍鹬渤海亚种的发现者之一)去探寻它们的迁徙之路吧!

▲黑尾塍鹬 ©营口市自然观察协会-刘杰

1 这种小鸟有何特别?

“故事还要从2014年我在北京师范大学攻读博士时说起。”那时,朱冰润的研究对象便是这种名叫黑尾塍鹬的候鸟。

这种鸟身材高挑,修长的双腿能轻松在水中漫步觅食而不至于沾湿羽毛。最有特色的是那长而直的喙,这是它最得力的工具之一,可以插进湿软的泥沙,采食蚯蚓、沙蚕,也能像筷子一样夹起在水中漂浮的植物果实或者蠕虫。

▲在水中觅食的黑尾塍鹬。©李剑志

黑尾塍鹬广泛分布在欧洲。它们多在牧场繁殖,植被长势好、昆虫资源丰富的草场是它们的首选。在德国、荷兰等国家,农民喜欢用黑尾塍鹬来衡量土地的健康程度,当地政府会给予有黑尾塍鹬繁殖的牧场一定的经济补助,在这些牧场生产出的奶制品也会打上绿色食物的标签。

由于它独具特色的形态以及与当地人民的密切关系,黑尾塍鹬在2015年被荷兰选为国鸟。

2为了小鸟!去内蒙古!

然而就是这么一种在欧洲如此常见的鸟类,人们对它的亚洲种群却所知甚少,仅有的关于它分布和数量的信息也十分模糊。可以确定的是,在渤海湾北部、天津和河北沿海地区,每年春季有大量的黑尾塍鹬在此停留。

▲一只携带卫星追踪器的黑尾塍鹬。它的腿上安装了带有编号的双色塑料旗,以便于在野外进行个体识别。上蓝下黄旗标的颜色代表了它被标记的地点——渤海湾。 ©Otgonbayar Tsend

这一下就激起了朱冰润极大的兴趣。他想通过这批在渤海湾的黑尾塍鹬,摸清它们亚洲种群的分布状况,找到它们的越冬地、繁殖地和迁徙通道。只有了解了这些方面,才能知道它们生存状况如何,是否需要加以保护。

能够帮助实现这一目标的,是一种专门为鸟类设计的卫星定位追踪器。这个小巧而轻便的设备可以像书包一样安置在鸟背上,定时记录鸟儿所在的地理坐标并回传到电脑以便研究。接着,通过在卫星影像上反映出的坐标地点的地貌和生态条件,判断该地区是否是黑尾塍鹬的适宜的栖息地。最后,通过实地走访、勘察,评估它们的栖息地使用状况。

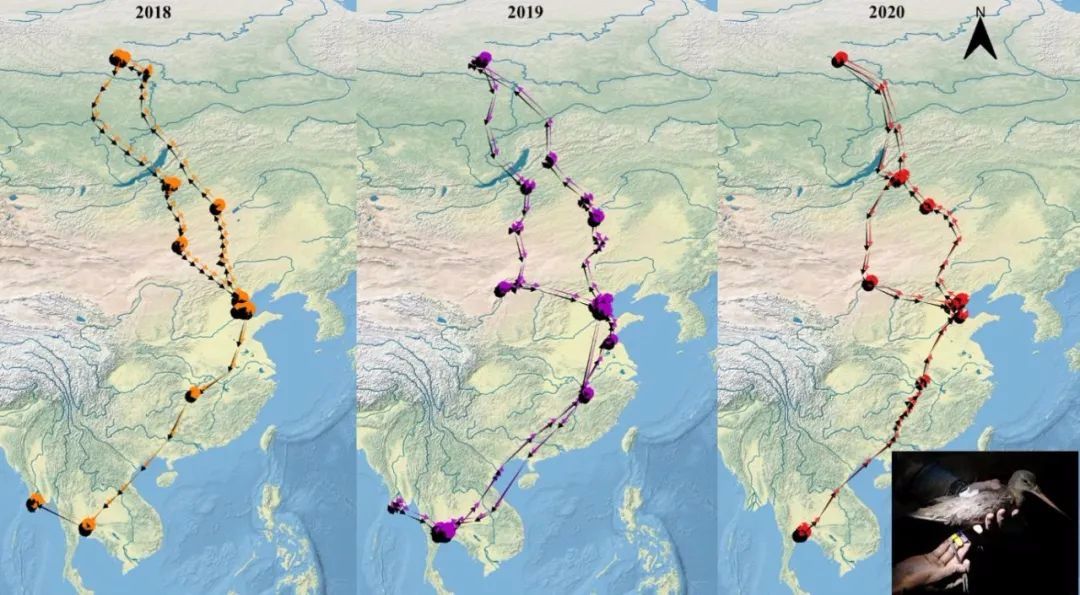

▲编号Q26的黑尾塍鹬连续三年的卫星追踪轨迹图。圆点为它停留过的地区,箭头是它迁徙飞行的方向。©朱冰润

在实施计划的第二年,通过在渤海湾对黑尾塍鹬的卫星跟踪,朱冰润基本掌握了这一群体的迁徙模式:其中一些个体,在春季离开渤海湾后,整个夏季都停留在内蒙古东北部,这里很有可能是它们的繁殖地。

如果情况属实,这应该是有记录的全球黑尾塍鹬繁殖地中纬度最低的地方。若要验证这一猜想,就必须去一趟内蒙古。

3什么?鸟还会“遛人”?

在欧洲,黑尾塍鹬聚集在牧场繁殖,种群密度高的地方,1平方公里左右的草地就有3、4对鸟儿夫妇。

但是在内蒙古,情况则显得更为艰难。在通辽霍林郭勒市区和锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗之间的草原湖泊地带,草地绵延,望不到尽头。

面对这样的地理状况,尽管有GPS坐标导航,但想在此找到被标记的鸟,或者巢来证明这是它们的繁殖地,可以说是大海捞针。

幸运的是,这次内蒙古之行得到了霍林郭勒野生动物摄影师们的帮助。他们提供的黑尾塍鹬照片都是在距离市区不远的草原上拍摄的。搜索范围缩小,希望之火再次点燃!

霍林郭勒人称这片黑尾塍鹬出没的草原为二连马场,不过已经很多年没有牧马了,牧场主人把这里经营成了一片只在秋季割草,但很少畜牧的草地。这对于在地面营巢的黑尾塍鹬是非常有利的,在欧洲,它们繁殖期遇到的最大威胁是收割机和牲畜踩踏。

▲二连马场的黑尾塍鹬。©朱冰润

站在公路上俯视二连马场,一条小河横穿这片草地,并在公路下汇集成一片湖泊,随处可见成群的雁鸭、鹤,还有的,就是黑尾塍鹬!

这里看起来十分适合它们繁殖。更令人喜出望外的是,不少个体还展示出了只有在繁殖地才有的行为,比如飞行时左右翻转身体和翅膀,同时发出“喂~旧~喂~旧”的高亢鸣叫,这是它们典型的求偶和宣示领地行为。

接下来需要做的,就是在这里找到它们的巢。

▲霍林郭勒外的草原。©朱冰润

在征得牧场主人同意后,一行人正式在二连马场开始了黑尾塍鹬潜在繁殖地的踏查工作。

这个研究区的面积不是特别大,在这里要做的工作也并不复杂。不过为了顺利找到黑尾塍鹬的巢,只能徒步横穿、筛查这片草地。

▲黑尾塍鹬和朱冰润。 ©林宏儒

事实上,留给这次调查的时间并不多了。

从产卵到雏鸟孵化仅有三周左右,黑尾塍鹬雏鸟破壳后,仅需约一小时就能自己活动,并跟随亲鸟觅食。这意味着,如果在三周内,无法定位到任何巢,那找到到处走动和躲藏的幼鸟的几率就更低,证明这里是黑尾塍鹬繁殖地的机会,就只能推后到下一年了。

三周内徒步排查约48平方公里的草原,对于一个2-3人的研究小队,工作量是非常大的。而繁殖期的黑尾塍鹬,又有着一套非常复杂且有效的警戒和误导措施。

黑尾塍鹬的警戒和误导:黑尾塍鹬在巢中孵卵时,它的伴侣通常会在巢周边警戒,察觉到入侵者时,会马上飞向入侵者,低空盘旋并大声报警,在巢中的黑尾塍鹬则会借着植被的掩护立即离开巢,然后从距离巢不远的地方起飞加入驱赶入侵者的行动。

此时压力给到了前期踏查,走过的地方都好像有黑尾塍鹬繁殖的迹象,但就是无法找到巢。

很难想象,同是一种鸟,在不同繁殖地的行为会有如此大的差异:在欧洲的牧场里,它们完全不怕人,草地上随时都有可能看到趴在巢中的黑尾塍鹬。

▲黑尾塍鹬和它很难被发现的巢。©朱冰润

越是艰难越不能放弃。就这样在草原上被黑尾塍鹬带着遛了10多天后,朱冰润和研究团队终于摸清它们的“套路”,那些绕着人飞并全力吸引注意力的个体,并非是正在巢中孵卵的那些。

了解了黑尾塍鹬的“小心机”后,大家立刻调整战略。几个人间隔80-100米同时并排向一个方向进发以扩大扫描面积,同时将注意力集中在那些听到警戒叫声后从草丛中蹦出的黑尾塍鹬,它的起飞地点往往就在巢附近。

又经过了两天的磨合,最终找到了黑尾塍鹬繁殖的证据:一个隐蔽在高草中的巢还有四枚卡其绿色的卵。这是何等振奋人心的一幕!

▲隐藏在草地里的黑尾塍鹬巢。©朱冰润

之后的两个夏天,团队又先后在二连马场和周边草原地区鉴别出另外两处黑尾塍鹬繁殖地。这是首次科学证明了黑尾塍鹬在中国东北地区繁殖,为黑尾塍鹬未来的保护和研究提供了有力的科学支持!

候鸟的迁徙是命运的指引与自然的召唤。为了抵达最终的繁殖圣地,它们一路艰难险阻,以命相搏,都是为了种群更好地生存。

了解候鸟的迁徙路线,是保护它们的基础。而栖息地破坏、人类活动等多种因素都给这本就艰辛的旅程再添烦扰。守护候鸟,我们能做的还有许多。

2016年,SEE基金会(北京市企业家环保基金会)发起了“任鸟飞”项目。该项目以中国候鸟及其栖息地为主要保护对象的综合性生态保护项目,旨在通过民间机构发起、企业投入、公众参与的社会化保护模式,开展民间保护网络行动、鸟类研究与公民科学、政策建议与倡导等工作,推动中国候鸟及其栖息地保护。

截止2021年年底,SEE任鸟飞已联合68家民间保护机构,在90个保护空缺湿地持续开展巡护、监测和宣传教育等活动;开展了青头潜鸭、丹顶鹤等6个鸟种等科学研究与保护行动,填补了相关领域的空白;开展了中华秋沙鸭越冬同步调查,参与人数超过1,000人次;并积极推动保护空缺地纳入官方保护地体系以及保护地升级,促进候鸟及其栖息地保护立法和政策完善。

大自然无时无刻都在向我们展示着

她神秘而伟大的一面,

愿更多人慢下脚步,侧耳聆听,

敬畏自然之壮美,

守护鸟儿之自由。

专业会员

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅141194

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅121465

- 物种通用数据 | 阅20620

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅17548

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅14466

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14007

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11324

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11153

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅10852

- “两山”理念提出15周年 | 南山国家公园:探索南方丘陵山地自然保护新模式 | 阅9786

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn