国际淡水豚日|长江江豚保护进展及对世界濒危淡水豚类保护的启示

今天是国际淡水豚日,同时也是长江江豚保护日。据世界自然保护联盟(IUCN)物种生存委员会(SSC)鲸类专家组(CSG)统计,截至2020年7月,全世界已知的鲸类动物有131种/亚种,其中22种被列为极度濒危物种,20种被列为濒危物种。相较于海洋生态系统,淡水生态系统面临更为严重的生物多样性丧失风险,生活在淡水生态系统中的7种鲸类中已有3种已处于“极度濒危”状态,另外4种也被列为“濒危”物种。因此,淡水豚类的保护备受关注。

长江江豚是长江特有淡水鲸类动物,也是鼠海豚科唯一的淡水物种。自上世纪80年代后的几十年间由于人类活动对长江生态环境的影响,其种群曾遭受快速衰退。中国政府主管部门通过建立自然保护区、构建迁地保种种群、开展人工饲养繁育研究等综合性保护措施,构建了完整的长江江豚保护技术体系,特别是在长江大保护背景下,长江禁渔、长江岸带生境修复等一系列措施的落实,将长江江豚从“灭绝旋涡”的边缘成功拉了回来,为世界濒危小型鲸类特别是淡水鲸类保护提供了成功案例和可借鉴的经验。

长江豚类保护回顾

长江是中国的母亲河,是生物多样非常丰富的一条河流,也是世界上仅有的两条生活有两种鲸类动物的河流之一。

白鱀豚是世界上最为珍稀濒危的淡水鲸类动物,仅生活在我国长江中下游流域,但是自20世纪80年代末以来,由于栖息地的破坏,种群持续衰退,至2007年被宣布“功能性灭绝”。

白鱀豚淇淇 ©️ 中国科学院水生生物研究所

长江江豚也就成为目前生活在长江中唯一的鲸类动物。同样由于长江生态环境的不断恶化,长江江豚的数量也呈现快速衰退,从20世纪90年代初的3600头急剧减少到2006年的1800头,2012年进一步下降到1045头。种群年下降减率从6%上升到近14%,呈加速衰退趋势,面临严峻灭绝风险。2013年,IUCN濒危物种红色名录重新评估了其种群状况,将其调整为“极度濒危”物种。

天鹅洲里的长江江豚 ©️ 李锋

中国政府在20世纪80年代末启动了白鱀豚和长江江豚的保护计划,提出了包括就地保护、迁地保护和人工饲养繁育研究相结合的三大保护措施,但是由于经济发展阶段等历史条件的限制,针对白鱀豚的三大保护措施几乎都没有能够得到真正落实,这也是造成白鱀豚最终走向灭绝的根本原因。

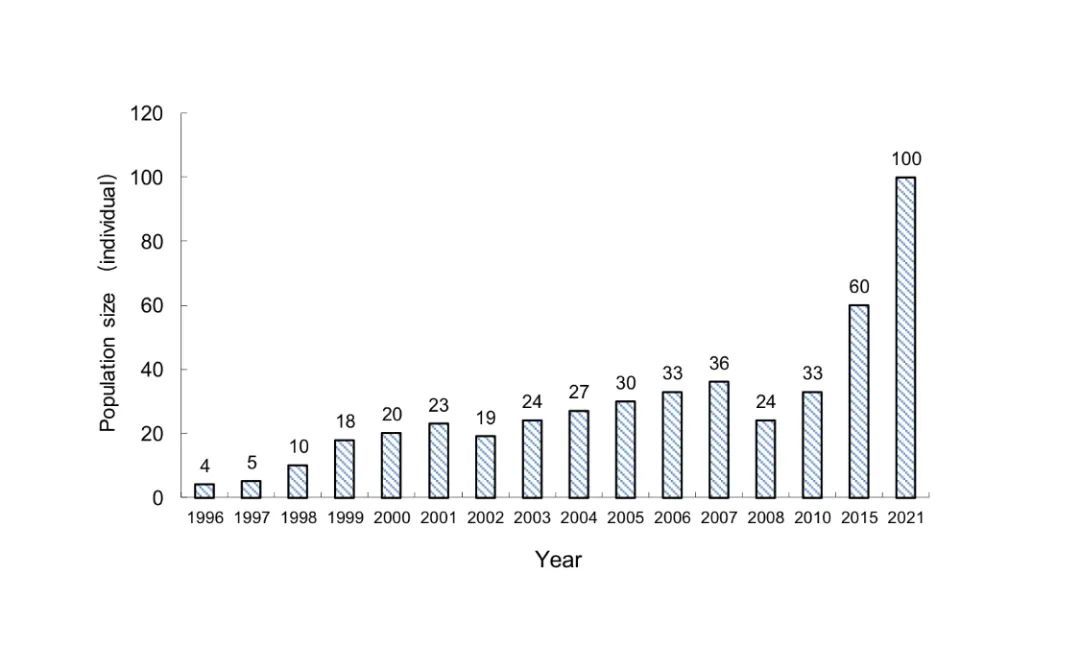

随着中国经济社会环境的不断发展,对于长江经济带发展与生态环境保护关系的理念也悄然发生着转变,三大保护措施在长江江豚保护方面的功能也逐渐显现。借鉴白鱀豚饲养的经验,在中国科研人员的不断努力下,自1996年开始建立长江江豚的人工饲养群体并取得成功,2005年在人工环境下首次自然成功繁育出第一头长江江豚,之后随着技术经验的不断积累,幼豚成活率逐渐提升,目前已经有6头长江江豚在人工环境下出生并成活,还包括2头第二代江豚,并建立了完善的长江江豚人工饲养繁育管理技术规范,为长江江豚自然种群保护和迁地保护种群管理提供了重要的技术支撑。

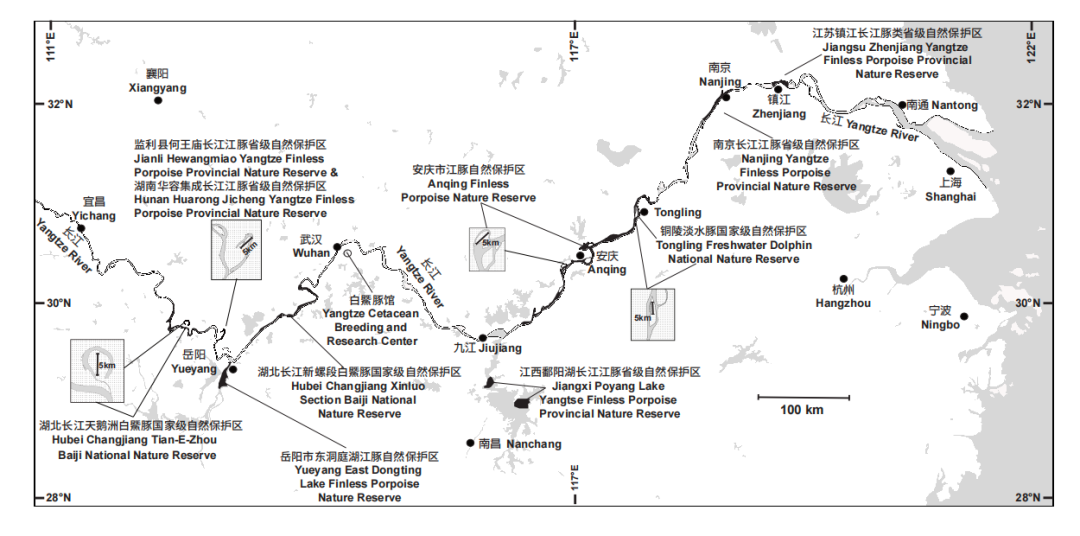

长江江豚保护区地图

同时,经过三十多年的努力,目前已经在湖北、安徽等地共建成3个长江江豚自然迁地保护种群和1个半自然迁地保护种群,保种群体江豚总数量已经达到160头,为避免物种灭绝构筑了坚实堡垒。

天鹅洲故道江豚种群动态图

©️ 中国科学院水生生物研究所

2023年4月从天鹅洲故道选取的4头江豚,通过适应性驯化,分别在湖北石首和洪湖江段成功进行了放归,完成了长江江豚迁地保护技术体系的最后闭环,也为迁地保种群体更大规模的释放工作奠定了基础。

最后,更为重要的是随着长江生态环境的改善,长江江豚自然种群在遭受了数十年的严重衰退后种群动态轨迹明显转向,2017年统计其种群数量为1012头,虽然数量比2012年仍有所减少,但种群快速下降趋势得到显著遏制;2022年调查发现其自然种群数量已经恢复到1249头,首次实现止跌回升。尽管长江江豚种群保护仍面临诸多困难,但可以确信它已经被成功拖离物种“灭绝旋涡”,绝不会再步白鱀豚的后尘,而且有望实现自然种群的再度繁荣。

江豚出水

©️ 杨河 中国科学院水生生物研究所

长江江豚保护经验

白鱀豚的功能性灭绝已经成我们难以挽回的损失,也给我们留下沉痛教训。长江江豚抓住了最后一根“稻草”,逐渐从“灭绝旋涡”的边缘被拉了出来。

两种同时生活在长江中的淡水鲸类物种截然不同的命运,一方面是二者的生物学特征决定了它们对环境变化的适应能力差异,例如相较于白鱀豚,长江江豚体型较小、视力更好、动作更为灵活(躲避能力更强)、主要以小型鱼类为食(饵料资源相对丰富)、声呐频率显著较高(不易被环境噪音所遮蔽)、更喜欢近岸分布(与主航道船舶的冲突相对较小)等特征;另一方面更重要的是在白鱀豚濒临灭绝、长江江豚种群逐渐走向快速衰退的关键时刻,相应保护措施包括人工饲养繁殖、迁地保护以及自然栖息地保护等工作也在同步加强,并逐渐呈现显著效果。

可以说白鱀豚功能性灭绝的警钟唤醒并加速了长江江豚的保护进程。

江豚跃出水面

©️ 杨河 中国科学院水生生物研究所

结合白鱀豚和长江江豚两种淡水鲸类不同的命运,可以看出自然栖息地保护是鲸类动物特别是淡水鲸类动物保护最重要、最根本,也是最有效的措施。淡水鲸类的栖息地空间相对狭小,而且沿岸人类活动更加频繁、更为剧烈,栖息地破坏程度较高、范围较大,因此它们对于栖息地质量更加敏感,也更容易因为栖息地萎缩而遭受快速的种群衰退。

长江江豚迁地保护的成效证明,针对小型濒危鲸类保护,建立迁地保种种群可以成为一个有效的补充措施,特别是针对自然栖息地遭受严重破坏的物种,应该及时考虑构建迁地保种种群,为避免自然种群不可逆不可控的衰退过程,提前建立迁地保险种群(ex-situ insurance population)。迁地保护是保护的路径,不是最终目标,其目地是通过建立保种群体,避免物种灭绝,为自然栖息地恢复争取时间,待自然生境得到有效恢复后,再将保种种群释放到自然环境中,促进自然种群的恢复。

迁地保护江豚 ©️ WWF

同样,人工饲养繁殖也是小型濒危鲸类保护的一个重要保护措施,主要的作用是为迁地种群管理和自然种群保护提供技术支撑,是物种保护技术的研究平台;同时,人工饲养繁殖也可以作为公众科普教育的一个窗口,鼓励更多的民众了解、关爱甚至参与濒危鲸类的保护工作。

武汉白鱀馆里的长江江豚 ©️ 刘洁芸

特别值得注意的是,鲸类动物的人工饲养繁育工作相对成本较高、效率较低,很难将大规模人工饲养繁育作为一种主要的保种措施。同时鲸类动物属于高等的水生哺乳动物,出于动物福利的考虑,也经常受到一些动物爱好者和环保人士的质疑和批评,所以需要对濒危鲸类人工饲养繁育项目进行准确定位,应以满足科研和科普宣教的功能为基本遵循,控制在适当规模。

对其他小型濒危鲸类保护的启示

与白鱀豚和长江江豚一样,在世界范围内,淡水鲸类以及分布区域相对狭窄的小型鲸类更容易受到各种人类活动的影响。

例如,加湾鼠海豚(Vaquita)是世界上体型最小的鲸类动物,仅生活在墨西哥加利福尼亚湾北部的狭窄水域,也是现有最为濒危的鲸类动物,其面临的主要威胁是当地渔民的刺网捕鱼,现存数量可能仅余10头左右,保护形势极其严峻,需要尽快采取行动,否则极有可能很快成为下一个白鱀豚。

分布于东南亚的伊洛瓦底河豚的淡水种群也由于受到过度渔业等人类活动的影响而面临严峻生存威胁,几个小种群分散在老挝、柬埔寨、泰国、越南以及印尼等水域,单个种群数量都不足百头,而且有的种群可能已经接近消失,保护形势也非常严峻。生活在南亚的印河豚和恒河豚也由于水体污染、灌渠工程建设、过度渔业等因素而面临严峻生存威胁。虽然生活在南美亚马逊河流域和奥里诺科河流域的亚河豚和图库海豚的栖息地较为广阔,但也由于建坝、污染以及故意捕杀而受到日益严重的威胁。

国际鲸类学界对长江江豚的保护工作给予了充分肯定。IUCN物种生存委员会(SSC)于2018年12月在德国召开“鲸类动物保护的迁地措施选项”研讨会(Ex situ options for cetacean conservation),会议认为中国长江江豚的保护是世界小型鲸类保护的“希望的曙光”,并参照长江江豚保护体系提出了针对濒危小型鲸类保护的 “一揽子保护计划”(One Plan Approach)。国际捕鲸委员会(IWC)科学委员会(SC)在其年会报告中写道:“长江江豚迁地保种计划很有效”。

长江江豚 ©️ 易清

白鱀豚的功能性灭绝与长江江豚保护成效,从正反两个方面至少为世界其他淡水豚类以及小型鲸类保护提供了以下启示:

(1)淡水鲸类及分布水域相对狭窄的小型鲸类对于自然栖息地的丧失更为敏感,保护其自然栖息地,消除主要威胁因素是这些物种保护最为根本的措施。

(2)迁地保护可以作为小型濒危鲸类保护的重要补充措施,需要通过连续的监测评估,在动物仍具有一定种群规模前,提前布局、评估构建迁地保种种群的可行性,并及时实施,避免像小头鼠海豚一样,在种群数量太少的情况冒险开展迁地保护行动,反而可能会产生更为糟糕的结果。

(3)人工饲养繁育研究可以作为小型濒危鲸类保育工作的技术支撑,可以在一定规模内尝试建立研究种群,为野外救护、迁地保护操作等必要措施积累基础数据和操作技术。

(4)加强对濒危小型鲸类种群的研究工作,深入开展包括种群监测评估、生理适应、遗传动态、威胁因素等的研究,为物种保护提供全面扎实的技术支撑。

(5)加强科普宣传,联合社会力量参与濒危物种及其栖息地保护。

(6)从长远考虑淡水生态系统保护和发展的问题,推动人与自然的和谐共生理念的形成。

天鹅洲保护区,水上巡护队作业

©️ 孔雪

.

郝玉江|作者简介

博士,中国科学院水生生物研究所副研究员,长期从事长江豚类研究和保护实践工作。研究领域涉及水生哺乳动物繁殖生理学、种群生态学和保护生物学,对长江江豚繁殖规律有较为深入的研究,为长江江豚人工饲养繁殖以及野外自然种群保护技术的发展提供了重要技术支撑。在多种国内外学术期刊上发表科研论文80余篇。兼任武汉白鱀豚保护基金会常务副秘书长,中国水族馆专业委员会委员,世界自然保护联盟(IUCN)小型鲸类综合保护技术专家组(ICPC)成员。

-如果您喜欢这篇文章,请转发、在看、点赞❤️-

-🌟设置星标第一时间接收地球讯息-

专业会员

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅141194

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅121517

- 物种通用数据 | 阅20656

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅17548

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅14523

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14007

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11381

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11176

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅10852

- “两山”理念提出15周年 | 南山国家公园:探索南方丘陵山地自然保护新模式 | 阅9786

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn