上海浦东滨江首个湿地型生境花园——生境东岸落成

作为上海的母亲河,黄浦江从淀山湖汇入长江,流入东海,见证百年上海的历史变迁:两岸滨江从工业时代烟囱油罐,到现代化的高楼大厦,再回归自然与生活的公共空间,时空对话,文化交融,成为名副其实的城市名片。

黄浦江沿岸。图源:TNC

生境东岸小微湿地生境花园。图源:TNC

2023年大自然保护协会(TNC)携手上海东岸投资(集团)有限公司等合作伙伴启动生境东岸项目,尝试探索在大型公共开放空间提升城市生物多样性,增强生境质量和城市韧性,首个试点选在东岸滨江的起点——杨浦大桥下。

生境东岸起点段场地条件得天独厚,面积约2000平米,包含一处约670平米、水质良好的人工水体,并有湿地、林下绿地、无上木绿地等多种生境类型,且远离车流交通,外界干扰可控,适宜进行生物多样性提升的试点。历时近两年,2025年4月26日,上海滨水区域首座小微湿地型生境花园生境东岸,正式建成开放。

生境东岸

城市小微湿地生境花园

图源:TNC

通过调整布局,改善池塘硬质边缘的问题,增加不同高度的抛石提升野生动物靠近水源饮水、清洁身体、借水调节体温的可能性;增加本地的挺水、沉水和浮叶植物,安装循环水泵,在建设初期适当引入本土鱼类和底栖生物,帮助建立更加完整的水生生态系统,改善水质,为水生动物和两栖动物提供更加良好的栖息空间。

构建本地植物特色景观

图源:TNC

替换原有单一种类的园艺植物,补充本地植物,形成“乔灌草”复合的植物群落结构,为野生动物提供庇护所,并且增强应对极端天气的韧性,提高景观的固碳能力和抵抗病虫害的能力;增加针对鸟类、传粉昆虫的覆盖各个季节的蜜源、食源和本地寄主植物,提升生态功能,营造具有本地植物特色的景观示范。

设计四类典型城市公共绿地

低成本植物组合

针对识别出的四类典型生境:陆生林下阴生生境、陆生全阳生境、陆生半阴生境、陆生半阳生境,筛选适宜种植的本地植物,尝试城市公共绿地低成本植物组合配置。

陆生林下阴生生境 01

以科普功能为主,林中开辟科普探索小径,保留水杉林,新增耐阴的灌木和地被,打造静谧优美的复合植物群落示范,上中下层植物能够为鸟类、两栖类、传粉昆虫和小型兽类提供栖息地。

科普探索小径。图源:TNC

陆生全阳生境 02

光照条件最佳,对应蜜源植物的环境偏好,因此设计种植开花量大、适应性强的本地蜜源植物,为传粉昆虫提供跨越三季的食物,并放置昆虫屋进行科普。

多样的蜜源植物。图源:TNC

陆生半阴生境 03

种植池区域传统会采用草坪或单一种类的地被覆盖,此处重点示范免养护的本地野花地被植物,在丰富地被色彩、防止水土流失方面发挥重要作用。

野花地被组合中的蛇莓。图源:TNC

陆生半阳生境 04

作为生境花园的入口区域,补充灌木和多年生草本植物,增加植物的层次,丰富视觉效果,同时加强栖息地与周围绿地的连通与过渡。

层次丰富的本地植物。图源:TNC

探索公共绿地轻养护运维

本地植物与传统园艺植物相比,更能适应本地环境,显著降低在浇水、施肥、修剪、除虫、除草等方面的需求,节约养护运维的成本,同时面对气候变化的威胁更具有韧性。项目在运维阶段将探索针对本地植物的轻养护模式,在实践的基础上总结公共绿地轻养护运维的方法与指南。

低养护而具有地方特色的本地植物。图源:TNC

多样的科普解说解义系统

图源:TNC

项目加入了丰富多样的科普解说解义系统,包括科普牌、展示板、互动艺术装置、墙绘等,打造科普探索小径,作为颇具趣味性的城市打卡点,科普各个生境类型与其背后相关联的动植物故事,丰富城市生态空间体验,让生态保护知识变得鲜活可感。项目上放置的人工蜂巢将参与上海传粉昆虫公民科学项目,为感兴趣的公众提供参与科研、探究城市生物多样性的机会。

图源:TNC

另外,项目将城市应对气候变化的理念贯穿始末,从植物的选择、种植方式,到地面铺装的材质、排水系统。科普探索小径采用瓦片、木桩等回收材料的组合铺面,不仅形式有趣,还能帮助雨水下渗。

展望

项目开展初期,对场地初始状况的生物多样性调查过程中发现了14种鸟类、4种蜻蜓、5种传粉昆虫和20余种植物。植物种类较少,多为常见的外来园林植物,且单一种类大面积种植,虽然观感整齐,但是不利于支持野生动物的生存,也不利于抵御病虫害。但观察到大量鸟类和传粉昆虫类经过场地,说明场地位置具有良好的连通性。如果进行有效的生物多样性提升改造,周边的野生动物将有可利用路径迁徙停留,亦可充分利用场地内的食源、水源和庇护所。

翠鸟。图源:TNC

玉带凤蝶。图源:TNC

城市的公共空间景观一直在更新迭代,人与自然和谐共生的共栖空间是人类社会可持续发展的必然选择。生境东岸项目正是承载这一理想的先锋探索,希望通过科学的规划设计、评估调整,生境东岸项目能够成为一个真正适应未来气候挑战的“生态会客厅”。让生态共栖的景观,从这片充满希望的滨江热土徐徐展开,向着城市的每一个角落蔓延。

自然艺术——

“本地自然:永恒的朋友”

项目邀请来自不同领域的文化工作者参与,他们有专注于装置、声音、影像和折纸等不同媒介的艺术家,也有设计师、文字及语言学家,以及美术馆策划团队等,为生境东岸带来一系列公共艺术作品和自然教育活动。

“自然申道”。图源:TNC

作品“自然申道”是由废木料制成的、镶嵌在林间小道上的几个显得陌生的汉字。这些字由文字及语言学家朱琺从典籍中选取,都是由“申”字和水、土、虫、草等偏旁构成。设计师厉致谦专门为它们做了字体设计,朱琺还为每一个字讲述一段小故事,以探寻可能早就被遗忘的上海这片土地和自然之间忽隐忽现的连接。

“池声”。图源:TNC

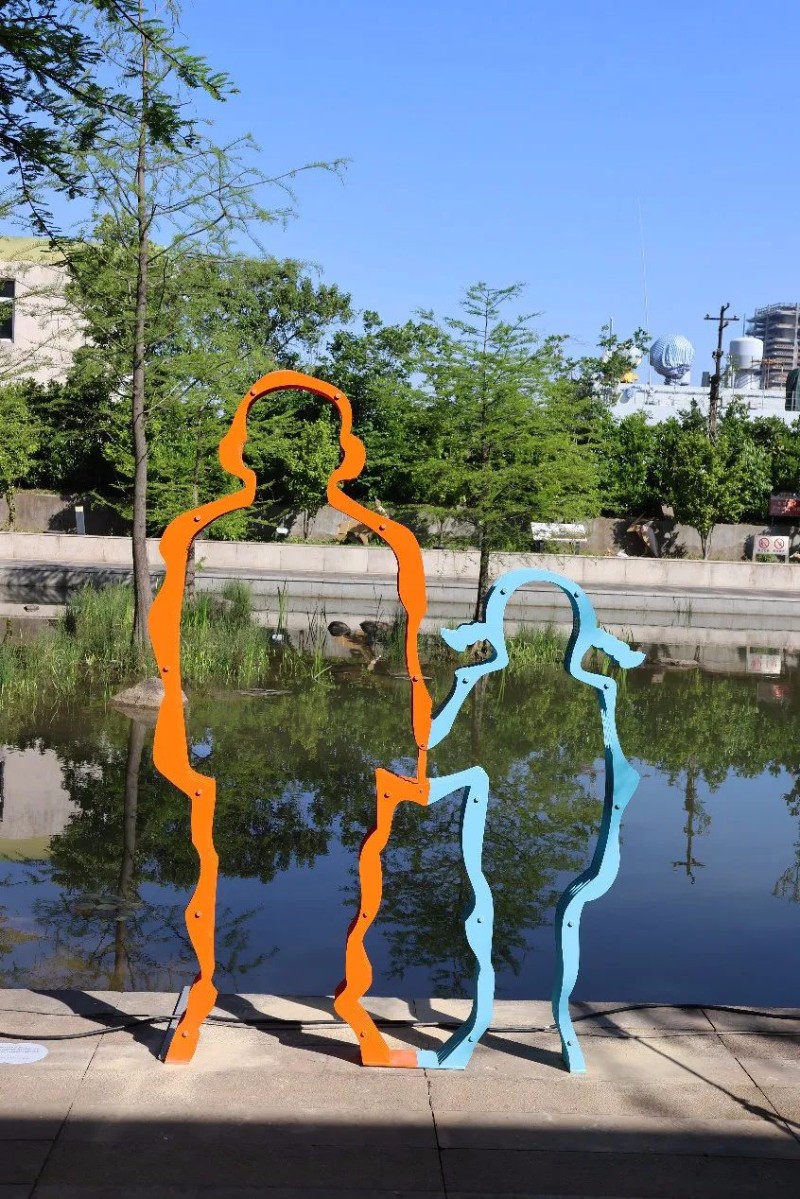

艺术家殷漪带来的是声音装置作品“池声”。在生境东岸的池塘边站立着一大一小、手牵着手的两个人形轮廓的装置,市民可以走进装置,从其中隐藏的耳机里听到池塘水底的声音。这个声音不仅来自水波和池塘的水中以及底栖的生物,也混杂着边上黄浦江的轮船、以及周围一些大型机械所产生的影响。艺术家借由这一装置,让观众得以听到池中动物能感受到、但是人类所无法感知的声波,同时也提醒人们关注环境中所隐藏着的自然的声音和潜在的威胁。

一只棕背伯劳停歇在木头人的头顶(上)蚁穴 (下)图源:TNC

艺术家小龙花带来两件作品。“木头人” 是一个站立在花园中的由废旧木料做成的“机器人”,艺术家以书籍、屏幕等形式在其“身上”植入了各种本地生物和自然教育的材料,丰富而引人入胜。而在作品“蚁穴”中,艺术家将蚂蚁洞穴的形状放大,用回收塑料做成一个大型雕塑,提醒人们关注我们在日常中所看不到的昆虫的世界。

动物折纸。图源:TNC

在生境东岸的花园中还将“潜伏”着一些的生动昆虫和动植物,它们来自专注于折纸工艺的艺术家方舟。方舟以环保材料折出各种栩栩如生的本地动物。这些小生物为花园带来更为生动的气息,也帮助观众辨识和熟悉本地动植物的种类和外形。

图源:TNC

项目还专门邀请上海刘海粟美术馆的社区特别板块“粟上海”的参与,他们为生境东岸带来一系列的由普通市民参与的多个工作坊。在著名插画家阿咸等各位老师的带领和辅导下,儿童、亲子等大小学员将共同描绘他们眼中和心中的自然,呈现一片充满想象和趣味,又生机勃勃的滨江。学员们的作品也将由工作坊的师生们共同呈现在花园的防汛墙及公共展示空间中,供市民观赏。

图源:TNC

自然教育与生态保护,绝非仅仅是自然保护工作者、科学家、科研机构、城市管理部门以及公益组织的专属职责,艺术家与各个领域的工作者同样肩负重任。艺术家们凭借天马行空的想象力与独具匠心的创造力,能够为我们创造出无数关于本地生态和生物多样性的精彩故事与形象,这些奇妙、生动且极具教育意义的故事,恰似一把把钥匙,开启市民对脚下这片土地、周遭环境深入了解的大门,激发他们内心深处的关注热情,进而转化为积极的保护行动。毕竟,唯有各方携手、共同行动,我们才能实现并享有一种可持续的,健康美好的城市生活。

专业会员

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅141266

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅121517

- 物种通用数据 | 阅20656

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅17607

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅14523

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14028

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11381

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11176

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅10881

- “两山”理念提出15周年 | 南山国家公园:探索南方丘陵山地自然保护新模式 | 阅9821

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn