世界蛇日 | 你好毒你好毒,却为何不会毒死自己?

提起蛇,你会联想到什么呢?是白娘子、农夫与蛇的故事,抑或是对这种动物的恐惧?

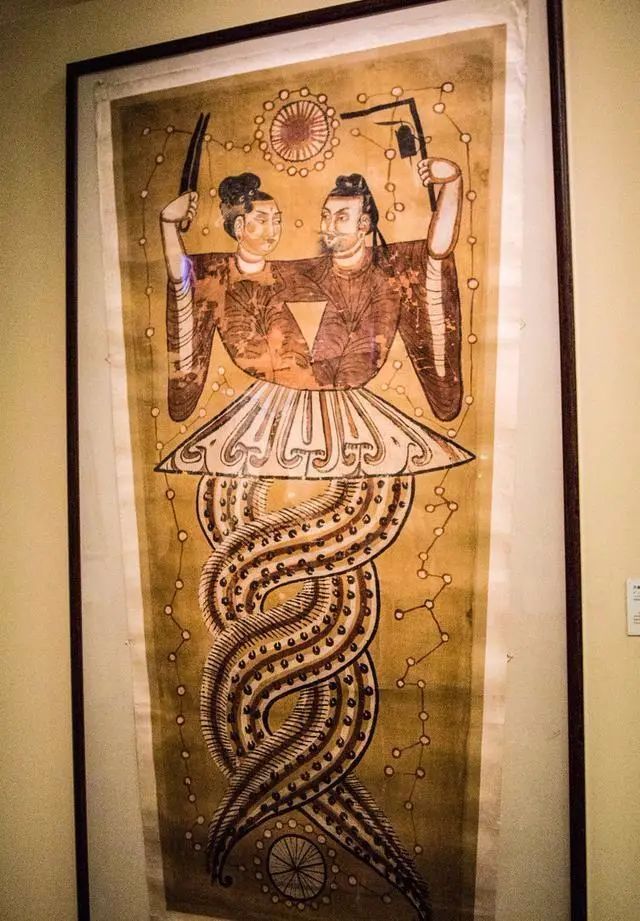

蛇被赋予过很多不同的文化内涵:一方面,因为其反应灵敏、生存能力强、能够消灭鼠害而受到人们喜爱甚至崇拜。特别是在原始时代,人们曾将蛇图腾看作是氏族祖先的标志。祝融、黄帝、匈奴、越人等部落都把蛇作为部落的图腾来崇拜[1]。

陈列于新疆博物馆 © 图片来源于网络

而另一方面,蛇也因为其冷冰冰的外表、奇特头型、诡秘的行踪等特征,成为代表邪恶、残酷、魔鬼的象征之一,这一点在西方文化中常有体现[2]。

从分类学上来看,“蛇”通常是对蛇目(Serpentes)家族所有物种的统称,属于无肢爬行动物,在全球范围内共生活着超过3500种蛇。

早在中侏罗世至早白垩纪时期的化石记录中,我们可以发现,其头骨的变化发生在四肢丧失之前,因此最早的蛇很可能是长有四肢的短体蜥蜴,只不过与无腿蜥蜴不同,蛇具有特别形态的头骨和齿系[3]。

亚马逊树蟒(Corallus hortulanus)是一种发现于南美洲的无毒蚺蛇

© WWF-Brazil / Zig Koch

虽然不同蛇种的大小、体形等有显著差异,但所有的蛇都是变温食肉动物,可以适应多种生态环境,包括海洋、森林、地下环境。除了爱尔兰、新西兰和南极洲以外的所有主要陆地都有它们的足迹[4]。

为了呼吁人们关注蛇类家族的多样性以及在生态系统中的重要性,每年的7月16日被设立为世界蛇日,今天就与熊猫君一起了解下叭~

动物王国里的 “毒液家族”

在动物世界里,各种有毒动物因为自身所具备的潜在危险,以及它们那娇小体型与造成巨大破坏之间的不协调感,一直都让公众感到好奇。

这些动物的毒素实际上是一种来自它们特殊腺体的分泌物,能够借由不同大小的伤口输送至目标动物身上,通常含有破坏正常生理或生化过程的分子[5,6],可以干扰或破坏敌人的正常生理活动能力,以便于自己进行捕食(如某些蜥蜴、蜘蛛、蝎子、蜈蚣、蛇)、自我防御(如许多有毒鱼类、棘皮动物、鳞翅目昆虫的幼虫)或者应对潜在的种内冲突(如鸭嘴兽)。

吉拉毒蜥(Heloderma suspectum) © Alvaro Monter Pozos / iNaturalist

魔鬼簑鲉(Pterois volitans) © Lan Banks / iNaturalist

鸭嘴兽(Ornithorhynchus anatinus) © Shutterstock / Martin Pelanek / WWF

不仅如此,还演化出了各种各样的生理结构来实现毒素的输送,包括倒钩、喙、毒牙、鱼镖、刺丝囊、螯、棘状突起、喷射毒素、刺等等[7,8]。因此,这些拥有毒素以及可以注入或使用毒素器官的动物都被归类为有毒动物。

今天的主人公蛇,其实就属于与人类接触较为广泛、致命性很高的一种有毒动物。虽然如此,但还是要先澄清一下并不是所有的蛇都是毒蛇,传统上认为约600种蛇是有毒性的,主要在眼镜蛇科(Elapidae)、蝰蛇科(Viperidae)、游蛇科(Colubridae)、海蛇科(Hydrophiidae)和穴蝰科(Atractaspididae)下。

像我们平常有所耳闻的眼镜王蛇、金环蛇、银环蛇、黑曼巴蛇、响尾蛇、非洲树蛇等等都是带有剧毒的,那你知道世界上毒性最大的蛇是谁吗?

细鳞太攀蛇(Oxyuranus microlepidotus) © dhfischer / iNaturalist

目前广泛认为细鳞太攀蛇(Oxyuranus microlepidotus)是全世界毒性最强的陆栖蛇种,一次毒液就可致20万只老鼠死亡,半数致死量为0.025mg/kg;海栖蛇种中毒性最强的是杜氏剑尾海蛇(Aipysurus duboisii),半数致死量为0.044mg/kg。

绝佳捕食利器,为何不会伤到自己?

蛇毒,是从毒蛇的毒腺中分泌出来的一种毒液,主要是由蛋白质、酶和其他分子物质组成的。这些有毒物质会破坏细胞和/或扰乱神经冲动的传导,毒蛇正是依靠这样的毒液来使猎物虚弱并帮助消化(无毒蛇主要是通过收缩、盘绕或直接吞咽猎物)。

其有毒成分主要是神经毒素、心脏毒素、细胞毒素、出血毒素、促凝、抗凝组份和一些酶等[9]。粗略来看,不同类型的蛇毒会影响特定类型的细胞,相信从上面这些命名方式也可以猜个大概了吧。

黑曼巴蛇(Dendroaspis polylepis) © Wynand / iNaturalist

比如神经毒素就是指对神经系统有影响的化学物质,它通过干扰神经元之间传递的化学信号(即神经传导物质神经递质)而产生作用。

举几个例子来看[10]:黑曼巴蛇产生的名为钙抑蛋白(Calciseptine)的毒素,会阻断电压门控钙离子通道,从而对神经冲动传导过程产生阻断;眼镜蛇类产生的眼镜蛇神经毒素(Cobrotoxin)则会阻断尼古丁乙酰胆碱受体,从而导致麻痹;绿曼巴蛇产生的Fasciculin-I毒素会抑制乙酰胆碱酯酶功能,从而导致无法控制的肌肉痉挛、抽搐、呼吸麻痹……

眼镜王蛇(Ophiophagus hannah) © Rohit Girotra / iNatralist

其他的比如细胞毒素会导致组织或器官中的大部分或全部细胞死亡、出血毒素会破坏正常的凝血过程等等,这里就不再逐一列举了。

既然它们会使用这么厉害的毒液来捕食,那为什么蛇在吃了中毒的猎物后自身没有受到伤害呢?

这是因为蛇毒的主要成分是蛋白质,蛋白质类毒素必须注射或吸收到身体组织或血液中才能奏效,也就是说蛇在进食同时摄入或吞咽了蛇毒其实是无害的,这种蛋白质类毒素会被胃酸和消化酶分解。

加蓬咝蝰(Bitis gabonica) © Jaap van der Waarde / WWF-Netherlands

那如果蛇毒进入了蛇自身的血液循环,会致命吗?比如一条蛇咬了另一条蛇,诸如此类的情况。

嗯,这个还是要看情况了。如果它是被同物种的另一条毒蛇咬伤(如争斗或交配时),基本上它不太会受到影响,这可能是蛇已经进化到对同类的毒液免疫,因为被同类的配偶或竞争对手咬伤的情况可能相当频繁。但如果是被不同物种的毒蛇咬伤,那它很可能会受到影响。

云南竹叶青蛇(Trimeresurus stejnegeri yunnanensis)

© Magnus Lundgren / Wild Wonders of China / WWF

今年一月发表的研究[11]还指出,一些蛇类在与有毒蛇类的长期共同生存中,为了避免中毒而被捕食,它们在演化中用带强正电荷的氨基酸取代了受体上带负电荷的氨基酸,这也就意味着神经毒素不再能与受体结合,它们反而会被排斥,进而起到保护作用。相同的机制还出现在毒蛇自身体内,研究表明,这也是它们能抵抗自身毒液的原因之一。

化害为利,蛇毒还可以是“灵丹妙药”

蛇的毒液为不同的生物学领域提供了有趣且独特的见解,除了抗蛇毒血清的开发,蛇毒及其生物作用的研究在研发对抗人类疾病的新方法领域内变得越来越重要,包括中风、阿尔茨海默病、癌症和心脏病。

在过去的几十年里, 人们已经从蛇毒中分离或衍生出了多种进入临床试验或已应用于临床的药物。比如蛇毒成分衍生物卡托普利是美国食品药品监督管理局(FDA)批准的首个血管紧张素转换酶抑制剂,可用于治疗高血压[9]。

巴西具窍蝮蛇(Bothrops jararaca)是已批准或临床试验的用于心血管疾病的蛇毒源之一

© Rohit Girotra / iNatralist

随着蛇毒成分的结构和功能阐明及其分子靶点的确定,相信毒蛇咬伤诊疗方案将被逐步完善,蛇毒在基础与临床中的应用范围也将逐渐拓宽。

同时野生蛇类在全球范围内所处的生存境况,也是我们需要给予更多关注的。其中栖息地的丧失与破碎化是许多蛇种都面临的最主要威胁[12],例如在美国东南部沿海平原区域,由于98%的长叶松(Pinus palustris)原生栖息地消失,导致南部猪鼻蛇(Heterodon simus)、东部菱背响尾蛇(Crotalus adamanteus)、北美松蛇(Pituophis melanoleucus)以及东部森王蛇(Drymarchon couperi)的生存受到很大影响。

其他威胁还包括对蛇类资源的过度开发、疾病和寄生、捕获猎杀、外来物种入侵、全球气候变化等等。

在户外该如何防治蛇咬?

我国蛇类有一百六十多种,其中毒蛇约五十种。以广东、广西、云南、福建等省毒蛇种类较多,东北、西北毒蛇种类虽少,但个别地方的数量较大。而近五十种毒蛇中,有的数量少,有的毒性小,有的分布窄,主要造成危害的有眼镜王蛇、眼镜蛇、金环蛇、银环蛇、蝮蛇、尖吻腹、竹叶青、烙铁头、草原蝰、海蛇等十种。

一般说来春暖以后直到晚秋是蛇的活动季节,特别是7-9月,气候炎热,雨量丰富,蛇类特别活跃。但它们多数一般不主动攻击人,只要我们适当注意与防护,是完全可以避免蛇咬的。

一旦不小心被蛇咬伤不要恐慌,应立即进行急救处理,达到尽可能排除蛇毒和减缓蛇毒在人体内的扩散。如咬伤手指要结扎指根,咬伤小腿在膝盖上方结扎(均为结扎近心段),结扎不宜过紧,仅能阻滞静脉循环即可。结扎后每隔10-20分钟,必须放松2-3分钟,以免阻塞血液循环,造成局部组织坏死,然后用双氧水或千分之一高锰酸钾溶液,或盐水、肥皂水、清水等冲清伤口。冲洗完毕,马上用小刀在伤口及其附近扩创排毒,但要避开血管。经急救处理后,把伤者抬送医院治疗。如咬人的毒蛇已被打死,要一同带往医院以便对症下药(尽量保存毒蛇外貌、形态资料,以便治疗时提供给医师)。

专业会员

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅141194

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅121517

- 物种通用数据 | 阅20656

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅17548

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅14523

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14007

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11381

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11176

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅10852

- “两山”理念提出15周年 | 南山国家公园:探索南方丘陵山地自然保护新模式 | 阅9786

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn